沖縄では「うりずん」と呼ばれる時期がある。

「潤い初め(うるおいぞめ)」が語源とされるが、

冬が終わり温かくなって、大地が潤いはじめる、

新暦の2〜4月頃が「うりずん」の季節なのである。

うりずんの時期は、アーサ(ヒトエグサ)の季節でもある。

アーサは、沖縄の海岸のどこにでも生えている海草だ。

本土では、汁ものの具材としての海草は、ワカメが代表だが、

沖縄では、この「アーサ」が代表的な海草である。

うりずんの季節になると、岩場などが鮮やかな緑一色になる。

珊瑚礁で囲まれた浅い海のイノー(礁池)

私がまだ小さいころには、自分達で採ってきたアーサを、

洗って日干ししている風景も、近所で見かけることができました。

(那覇だけど)

アーサは砂地の石や岩場のようなところにも、

どんなところでも生えている。

取るのも簡単。料理も簡単。

最近では、天然ものだけでなく、養殖物もあるし、

乾燥物があるから、年中食べることができる。

[ad#co-1]

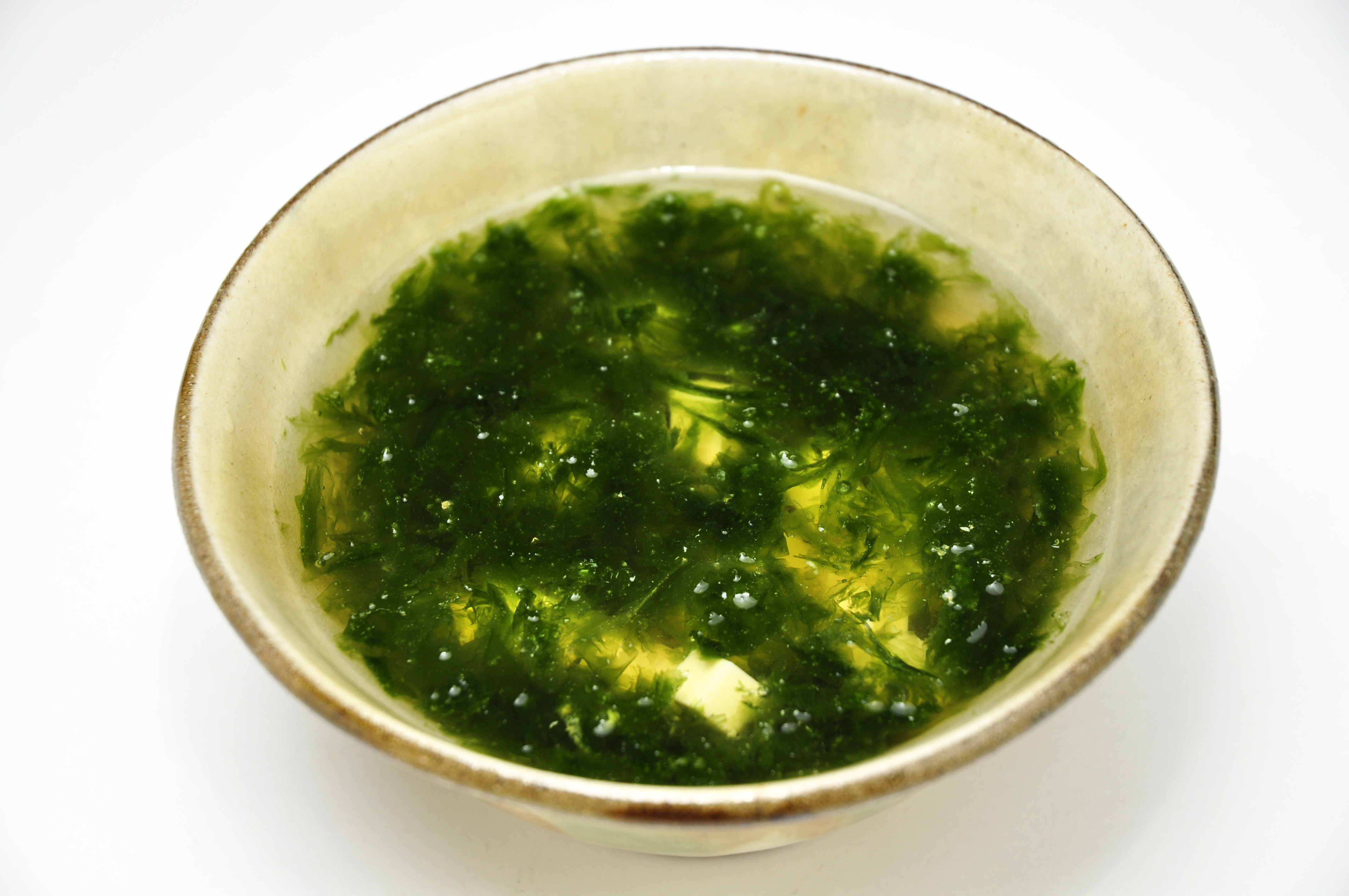

冷やして飲める沖縄の汁物

このアーサ汁は、夏の料理としてもグッドだ。

何故なら、冷やしても飲める沖縄の汁物だから。

作り方は簡単で、カツオ出汁に、塩と少量の醤油で

味付け。出汁が煮立ったら、豆腐とアーサを入れる。

天におろし生姜をのせて完成。

(ま、汁におろし生姜を入れて作る人もいるけど)

酒を加えてもいいし、人によっては、

泡盛を入れる人もいる。泡盛を入れると、

味が引き締まり、風味が引き立つのである。

具は豆腐とアーサだが、豆腐は本当に小さく、

さいの目に切るといい。

アーサはワカメのように、箸でつかんで

食べるというよりは、汁とともに飲むものだからね。

だから面倒くさいかもしれないけど、豆腐の大きさは、

5mm角くらいの大きさがベストだと思う。

そうすると、豆腐もアーサも汁とともに飲みやすくなる。

豆腐は、やわらかな絹ごしもいいが、

島豆腐を使っても、うまい。

沖縄は多くの汁物があるが、その中でも、

冷たいスープとして飲めるのは、

このアーサ汁だけである。

何故なら、沖縄の汁は豚出汁を使う汁物が多く、

冷やすと脂が固まり、おいしくないのだ。

その点、アーサ汁はカツオ出汁だけなので、

冷やしても、うまいのである。また、具の

豆腐もアーサも、冷やしてもおいしいからね。

アーサは栄養豊富なのだ

アーサはワカメなどの他の海藻よりも高タンパク質で、

食物繊維やビタミンCも豊富に含んでいる。

またアーサは、カルシウムなどのミネラルも多く含み、

新陳代謝を促進し、血液の流れをスムーズにする

効果があるという、ひじょーに優れた食品なのである。

だから、食欲の落ちる夏の暑い日などには、

冷たいアーサ汁は、栄養の面からも、

飲みやすさの点からも、まさにピッタリの汁なのである。

(簡単に作れるという意味でも!)

アーサの食べ方!アーサ汁以外で

アーサは佃煮にしてもおいしいし、

マース煮の汁に入れちゃってもうまい。

寿司屋で、玉(ぎょく:たまご焼き)に

アーサを入れて作ってるところがあるんだけど、

それが、めちゃくちゃうまいわけさ。磯の香りがして!

アーサを入れた沖縄そばもあるし、

アーサを天ぷら生地に入れてもうまいな。

アーサの天ぷらもうまいんだよ。実は。

個人的にはアーサの場合、うちなー天ぷら(衣が厚い)よりも、

本土式の天ぷら衣のほうが好みだな。

アーサー天ぷらの揚げ出しとかもうまいからさ、

例えば、ジーマミー豆腐の揚げ出しに、

アーサー天ぷらを添えてみたりするとさ、

ちょっとおしゃれな一品ができそうだよね。

つまり、いつもの料理にアーサを加えるだけで、

簡単に新たな料理に変化させることができるのだ。

[ad#co-1]